Vida entre la gente de Nayarit y Jalisco, dos de los estados más ricos de la república del sur.

PRIMERA PARTE

Por Herbert Corey para National Geographic, marzo de 1923. / Traducción por Ulises Castrejón M.

Descubrimos la Antigua Ruta Española por accidente, un accidente inevitable, por supuesto, como sería el descubrimiento del mar por un hombre abandonado en una isla desierta. Sin embargo, fue un descubrimiento a pesar de todo, ya que nunca habíamos oído hablar de ello antes. Es el camino más antiguo del continente norteamericano.

La mañana en que lo encontramos, habíamos subido la colina para visitar las ruinas en decadencia de la antigua San Blas, San Blas antigua, en contraposición a la más nueva San Blas que se disuelve lentamente bajo el sol y la lluvia en la playa de abajo. El azar nos había llevado desde el mar a este pequeño puerto en la costa del Pacífico de México, en el estado de Nayarit. Nuestra verdadera razón para estar allí era que no teníamos otra opción; pero ocultamos esta desagradable verdad a nosotros mismos.

«Hacia el final oscuro de su carrera en México, Hernán Cortés abrió camino a través de la selva hasta la desembocadura del río Santiago y allí construyó cuatro pequeños barcos y se alejó con la esperanza de hacer más descubrimientos con los que aplacar al rey español. Fue en San Blas donde su estrella comenzó definitivamente a declinar. A partir de ese día, la mala suerte lo persiguió.

«Tenemos que ver San Blas», nos dijimos a nosotros mismos. La decisión nos permitió dejar el Sin Nombre, en el que habíamos navegado de forma indirecta por la costa desde Mazatlán, con algo de honor; de lo contrario, nos habrían dejado en una selva de plátanos habitada por serpientes y los desagradables gatos manchados que los nativos llaman tigres, y en la que los senderos solo se cruzan de un pequeño pueblo nativo a otro sin llegar a ningún lugar.

Pero habíamos agotado la novedad de San Blas. Las grullas mansas, los loros, los burros que llevaban bastidores de palos retorcidos en los que se colocaban los cántaros de agua, dejaron de divertirnos. Incluso el cerdo y el niño nos habían aburrido.

Esa mañana nos despertamos a la hora habitual por la luz del sol, que se filtraba por las grietas de las persianas de madera que llenaban las ventanas sin vidrios de nuestra habitación en la Casa de la Araña Negra, como ingratos habíamos llamado a nuestra posada. Los mosquitos nos habían atormentado. El suelo no había sido barrido desde la partida del viajero que nos había precedido y que aparentemente había sido acompañado por su fiel caballo. Los insectos se apresuraban sobre él en sus asuntos. Habíamos sacudido cuidadosamente nuestras botas por si una tarántula hubiera acampado en ellas durante la noche. Se escuchan historias desagradables sobre dedos y tarántulas.

DESAYUNO EN UN MESÓN EN LA COSTA MEXICANA

No hay duda de que la domesticidad de nuestra expedición se alteró ese día. Le hablé bruscamente a Adams. Adams había asumido ese aire de martirio de los primeros cristianos, insoportable antes del desayuno.

Incluso esa comida no logró tranquilizarnos, aunque en retrospectiva parece deliciosa. Nos la sirvieron en la amplia veranda de tejas rojas, abierta al jardín enmarañado en la parte trasera. Las gallinas deambulaban por ahí cacareando felices. Un gran mirlo, cuyo brillante plumaje arrojaba destellos de púrpura y verde, ladraba «perro» de vez en cuando, y el perro medio dormido gruñía en respuesta.

Una anciana india estaba sentada en posición de loto bajo un árbol, ocupada en tareas domésticas misteriosas. Nuestra amable y regordeta casera no dejaba de intercalar, entre tazas de café y deliciosas galletas ligeras y dulces con azúcar encrustado en la parte superior, sus comentarios sobre nuestras vidas familiares. Quería saber si pensábamos regresar con nuestras esposas. El fresco aliento de la mañana jugueteaba a nuestro alrededor.

Desde la sombra del techo de tejas, el sol caía a raudales, pequeñas corrientes de aire caliente se elevaban y la distancia estaba envuelta en una bruma. La calle ardía. Los peones vestidos de blanco permanecían inmóviles en las sombras azules de las casas de un piso hechas de ramas y adobe, o charlaban con las vendedoras en los portales.

CERDOS Y NIÑOS DUERMEN JUNTOS EN EL POLVO

Un niño trotó frente a nosotros, con la cabeza al descubierto bajo el sol, una mano frotando sus ojos adormilados. Su atuendo podría describirse con seguridad como pintoresco. Era una especie de volante de tela de algodón abotonado alrededor del cuello y descendiendo ligeramente por debajo de la cintura. Podría tener unos ocho años, más o menos. Encontrando un pequeño montículo de polvo a un lado de la casa del mercado, donde un par de perros y cerdos roncaban cómodamente, los echó fuera. En un momento estaba dormido, sus pequeñas piernas en el camino, un brazo cruzado sobre sus ojos.

Uno de los cerdos desplazados regresó. Casi se podía ver el pensamiento recorriendo el cerebro de ese cerdo. Se quedó quieto por un momento, levantó la cabeza, en silencio, como una estatua algo sucia. Luego avanzó, un pie cauteloso a la vez, se acostó junto al niño, apoyó su hocico polvoriento en el cuerpo del chico y se desvaneció en un rincón de su conciencia.

Fue un conmovedor cuadro: la Inocencia y el Cerdo, o algo así, pero la satisfacción del cerdo lo delataba. Antes de que Adams pudiera llegar con la cámara, exhaló un ronquido de felicidad y el niño se despertó. Era un niño furioso. Sin embargo, ser pateado con el dedo del pie desnudo no puede desanimar permanentemente a un cerdo. Mucho tiempo después vimos de nuevo al niño dormido en el polvo. Desde la distancia cercana observaba un cerdo anhelante.

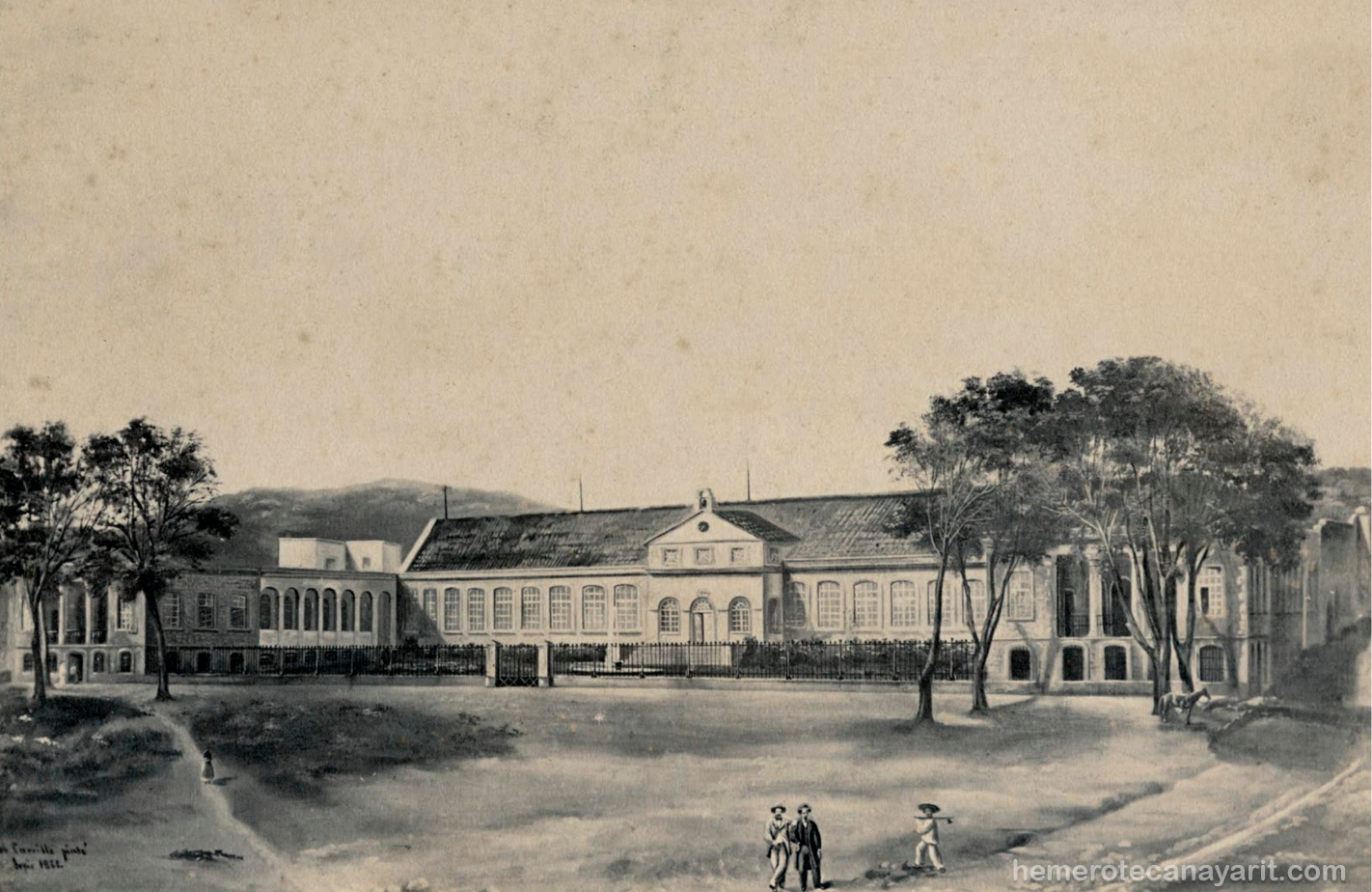

En el siglo XVI se construyó el antiguo Camino Español a lo largo de México en forma de una gran Y. El tronco de la Y se ubicaba en Veracruz, en el Golfo de México, donde los barcos españoles se cargaban para el peligroso viaje de regreso a través de mares azotados por corsarios. La rama más septentrional de la Y llegaba al Pacífico en San Blas, Nayarit, y la del sur en Acapulco.

Continuará…